| На "Опушку" |

| За грибами |

АЛЕКСАНДР ЛАСКИН

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Главы из документальной повести

…И на этом деревянном лице вдруг

скользнул какой-то теплый луч…

Гоголь

…Я знал одного чрезвычайно замечательного

человека. Фамилия его была Рудокопов и

действительно отвечала его

занятиям, потому что, казалось, к чему

не притрагивался он, все то обращалось

в деньги. Я его еще помню, когда он

имел только двадцать душ крестьян да сотню

десятин земли и ничего больше…

Гоголь

…Мне бы скорее простили, если бы

я выставил картинных извергов;

но пошлости не простили мне.

Гоголь

ПРОЛОГ ПЕРВЫЙ

Всемогущий Невский

Любил Николай Васильевич пустить пыль в глаза. Оденется попугаем, - бархатная жилетка, кок наверх, галстук небывалой расцветки, - и отправляется на проспект.

Потому-то он и называл Невский витриной, что не раз на этих просторах демонстрировал себя.

Не прятался в шинель, как его бронзовый однофамилец, а резво помахивал тросточкой и тихонько напевал.

Как сказано в его повести? «… вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черт ему не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет».

Трудно не заметить крохотную развеселую фигурку ровно посредине второй фразы.

Сначала подумаешь: да это он! А потом все же решишь: нет, скорее его двойник.

Гоголь с удовольствием описывал всяческие отражения, но в жизни их сторонился. Чуть не вздрагивал, заприметив на ком-то свой галстук или жилет.

Чертыхнется, назовет шельмецом. Что бы им подражать «Вечерам на хуторе», так они принялись за его одежду.

И все же помашет рукой. Улыбнется, всем видом изобразит узнавание.

На том и успокоится. Пусть не Гоголь, а гоголек. Хоть и не родственник, то и чужим не назовешь.

Так и майор Ковалев только увидел молящегося чиновника, как сразу в голове мелькнуло: брат мой! нет, больше чем брат… Нос!

Те же и Пушкин

Стоило в начале девятнадцатого века одному человеку пройтись Гоголем, как уже в середине двадцатого появился Пушкин.

Мало того, что бакенбарды и тяжелая трость, но еще смуглая кожа и толстые негритянские губы.

Не все признали великого поэта. Пошел слух, что это актер, сбежавший со съемочной площадки «Ленфильма».

Смущало то, что побег затянулся. Появился бы раз или два, а то каждый день с ним встречаешься.

Вот он томится у стенда с номером «Правды». Затем выкинул руку, в точности так, как на картине «Пушкин на лицейском экзамене», поймал такси.

Градоначальник сердится…

А чему тут, собственно, удивляться? Ведь к появлению Онегина ленинградцы отнеслись с явным интересом. Наизусть заучивали поэму некоего Хазина, описавшего прогулки этого героя по Ленинграду.

Потом Онегину указали на его место. Заодно досталось и Пушкину. Для чего он без всякого на то разрешения смущает горожан! Раз герою запрещено прогуливаться, то и автору, конечно, тоже.

Все могло закончиться иначе, не вмешайся Значительное лицо. Очень уж ясно ему представилось, как после Онегина с Пушкиным вдруг явится Евгений из «Медного всадника».

Чего у начальников в избытке, так воображения. Мы с вами видим то, что есть на самом деле, а они то, что должно произойти.

Сразу обрисовался человечек, чуть не с кулаками прущий на медного истукана. Что говорить, ситуация нештатная. Пусть обойдется без ущерба хозяйству, но шума будет не избежать.

Только был дан сигнал, сразу приступили к наведению порядка. Как обычно, начали с писателей, а потом взялись за призраков и миражи.

Может, Пушкина и не арестовали, но наверняка постригли, низвели до одного из атомов уличной толпы. Куда-то он теперь направлялся, с кем-то сталкивался, а потом вновь двигался по своей орбите.

…и Николай II

Несмотря на озабоченность начальства, исторические персонажи не перевелись на наших улицах.

После Пушкина вдруг явился Николай II. Тут тоже сходство было разительное: борода, усы, взгляд строгий и, в тоже время, отеческий.

Возможно, из соображений конспирации император носил не полковничью форму, а старое потрепанное пальто.

Когда милиционеры просили его показать документы, они вряд ли вспоминали Гоголя. Уж скорее его персонажа, Черта в ступе.

А как тут разберешься без Николая Васильевича? Опять открываешь его том. Вот он, этот абзац. Всего несколько строчек, а тема исчерпана до конца.

«Чепуха совершеннейшая делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который… наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чем не бывало, на своем месте».

То-то и оно, что «на своем месте». Таково свойство фантома. Он ищет где хочет, возникает то в одном, то в другом конце города. Быстро появился, и сразу исчез. Едва где-то видели бакенбарды Пушкина, бороду Николая Второго, нос майора Ковалева, как их след простыл.

Прохожие в эти минуты не протирали глаза, а только переглядывались лишь потому, что рядом с Адмиралтейством проще представить Пушкина или Онегина, чем какого-нибудь слесаря третьего разряда.

Кстати, уже в те отдаленные времена найти слесаря в нашем городе было сложнее, чем повстречаться с миражем.

Несколько слов о будущем

Иногда Петербург-Ленинград превращается в Венецию в ее карнавальные дни.

Не только разные тени промелькнут то тут, то там, но и улицы преображаются.

Были, к примеру, Воскресенский и Сергиевская, а стали бывший Воскресенский и бывшая Сергиевская.

Казалось бы, просто перемена вывесок, а смысл принципиально иной.

И улицы во многом другие. Хоть и дома те же, но жителей совсем не узнать.

Слово, действительно, не воробей. Не придашь вовремя значения, а потом будет поздно.

Бывает, и фраза как с цепи сорвется. До поры до времени занимала скромное положение внутри абзаца, а вдруг превратилась в палочку-выручалочку.

То одно объяснит, то другое. Казалось бы, ну при чем тут это, но всякий раз получается к месту.

Вот, к примеру, такое высказывание. Сперва оно выглядело странным изгибом ночной фантазии, но потом все окончательно прояснилось.

«… когда весь город превратится в гром и блеск, - писал Николай Васильевич, - мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».

Кстати, Достоевский тут кое-что уточнил. Значит, время двигалось, а ощущения были столь же мучительными. Оставалось только выяснить: «… как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе этот гнилой, склизкий город…»

Так все и получилось. И нескольких десятилетий не прошло, как Петербург оставили его обитатели, а затем куда-то испарился он сам.

ПРОЛОГ ВТОРОЙ

Письмо

Все для Гоголя было непросто. Когда выходило быстро, то он сразу подозревал каверзу.

Не должно быть без мучений. Если без мучений, значит чего-то недостает.

В «Ревизоре» Николай Васильевич изобразил героя, которого отягощает подобная легкость.

Хлестаков не только пьет и ест в любых количествах, но и пишет безостановочно. Уже и не помнит точно, что именно произвел на свет.

Скажете, врет? А ведь в самом деле пописывает. Послание другу сочинил. Едва начал, а уже через полминуты отдал слуге.

Гоголь не только отмечает в ремарке: «Хлестаков (пишет)», но еще заставляет его воскликнуть: «Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила».

Прямо Пушкин. Или Гоголь. Пустой человек, а занят тем делом, которому посвящают себя настоящие творцы.

Да и мотив сомнительный: «Напишу-ка я в Петербург Тряпичкину,… пусть-ка он их общелкает хорошенько».

Ну как это так? Ведь письмо с точки с точки зрения Николая Васильевича - нечто большее, чем письмо.

И слова в письмах он выбирал самые требовательные, исключающие малейший компромисс: «нужно», «обязательно», «непременно»…

Иногда не просто посоветует, но даст задание адресату. А как тот не исполнит, рассердится: «Перечтите раз пять, шесть мое письмо… Нужно, чтобы … вопросы мои сделались бы вашими вопросами…»

Незадолго перед смертью Гоголь потребовал вернуть письма и составил из них книгу. Получилось единственное в своем роде сочинение «Выбранные места из переписки с друзьями».

Странная интонация его последнего труда. Всякий раз он обращается к конкретному лицу, и, в тоже время, ко всем читателям.

Вроде своих приятелей Виельгорского или Языкова наставляет, но и каждого из нас.

Так он относился к слову. Считал, что раз произнесено, то произнесено. Не только рядомстоящим оно будет услышано, но и тем, кто находится на огромной дистанции.

Молитва

Можно не сомневаться: и простую записку Гоголь сочинял, собравшись с духом и повторив про себя молитву.

Сам создал эту молитву для пишущих.

А то как-то несправедливо получается. Дело у сочинителей серьезное и важное, а своей молитвы у них нет.

Кое-кто этим пользуется: раз – и готово. Настрочит что-то и ходит с гордо поднятой головой.

Так вот вам молитва на случай таких соблазнов. Когда потянет выдумывать без внутреннего повода, не забудьте повторить.

«Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем".

Конечно, надо не только произнести, но и попытаться понять.

Как полюбить еще больше? А вдруг герой этого не заслуживает?

Уподобиться, что ли, Плюшкину? Ликовать по поводу всякого теплого луча, как тот радуется огарку свечи?

В том-то и есть смысл молитвы.

Умоляешь: дай полюбить! позволь отыскать невидимые миру жемчужины! разреши увидеть то, что скрыто под толщей хлама!

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАЭСТРИНЬКА

Появление Эберлинга

Этот человек в самом деле был художником Эберлингом.

Случалось кто-то примет Альфреда Рудольфовича за самозванца вроде упомянутого Пушкина, но сразу поймет ошибку. Нет, тут без обмана. Просто не вообразить художника без черной фески и широкой артистической куртки.

Скорее, его двубортный костюм вызывал сомнения. Он и сам не очень любил себя в цивильном виде. Если и допускал компромисс с галстуком, то лишь на время какого-то мероприятия.

Редкий экземпляр. Можно сказать, коллекционный. Сейчас таких и вообще нет, да и тогда оставались единицы. Большинство представителей этой породы исчезли в самых разных направлениях.

Одни умерли, другие уехали за границу, а третьи просто растворились без следа.

Это случалось чаще всего. Прямо какая-то чертовщина. Еще вчера видели, разговаривали, а сегодня телефон глухо молчит.

И никто не спросит: «Куда подевался?» Словно был исчезнувший случайно заблудившимся миражем.

В отличие от них всех художник оказался на удивление живуч. Жил и жил. Причем по тому же адресу, по которому поселился в начале века.

Знаете дом на углу Воскресенского и Сергиевской? Два кольца, два конца… А ровно посредине башенка, примыкающая непосредственно к его мастерской.

Первый прохожий и двадцать шестая квартира

И не то чтобы счастливчик. К примеру, номер квартиры у него был не семь или девять, а двадцать шесть.

В этом умножении тринадцати на два кто-то увидит предупреждение, а Эберлинг только посмеивался.

И то, что Сергиевская и Воскресенского сменили название, его ничуть не смущало.

Ну и что с того, что сменили? Главное, он сам сохранил самые дорогие свои привычки и манеры.

Никогда ни до, ни после не появлялось на этих улицах такого прохожего.

Были, конечно, попытки. И высоко тянули шею, и прямо держали спину, но все же конкуренции ему не составил никто.

Сдачу в кассе Альфред Рудольфович получал с той же церемонностью, с какой целовал дамам ручки, а за покупками шел так, словно направлялся в Колизей.

Не в кинотеатр «Колизей», а в самый что ни есть настоящий римский форум.

Тут дело не в одной в феске, но в прямом профиле и строго выверенных движениях.

И еще в чем-то таком, что и вообще невозможно объяснить.

Хотя улица, в отличие от сцены, не предполагает разделения на планы, он всякий раз умудрялся быть первым. Когда выходил вместе с супругой, она непременно плелась сзади.

Альфред Рудольфович и один хорош, а вдвоем они просто загляденье.

Прохожие непременно спросят друг друга: как думаешь, дочка или внучка?

В самом деле, могла быть внучкой. Все-таки тридцать лет разницы.

Елена Александровна совсем не красавица, но манеры и обхождение на редкость приятные. Можно даже увидеть в ее облике что-то несегодняшнее

Стоит прислушаться к их разговорам, чтобы уже не возникало сомнений.

С трех раз не догадаетесь, как она называет своего мужа. Нет, не «Альфред» или «Альфредушка», а «Маэстринька».

С какой стороны не взгляни на это слово, таким и будет его смысл. Так - «самый уважаемый», а так - «самый родной».

И то, и другое, безусловно, правильно. И уважаемый, и родной. Столь же приближенный к музам, как к нему самому близки ученики и друзья.

Эберлинг на вершинах власти

Вот какая «квадратура круга»! Рядовой квартиросъемщик, подписчик «Ленинградской правды», член ЛОСХа, а, приглядишься, - ископаемое.

|

|

|

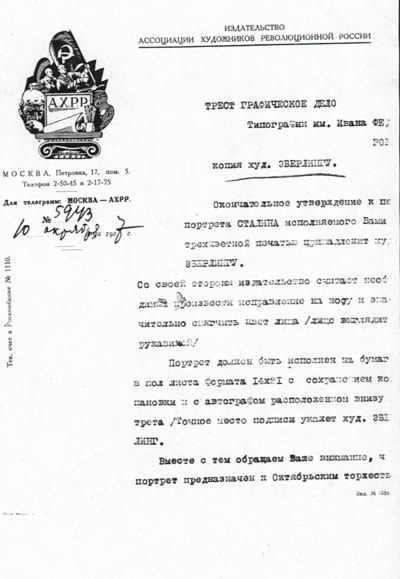

Страница журнала "Солнце России" со статьей об А.Р. Эберлинге

(1910) |

Что ни говорите, протеже самого Серова!

Сам-то Валентин Александрович - человек вздорный, в должности придворного живописца не задержался, и указал на своего знакомца по Академии.

С той поры стал Эберлинг персоной, приближенной к императору.

Министр обивает пороги в надежде на аудиенцию, а художник часами просиживает в царском кабинете.

Сколько чая и вина утекло за то время, пока император позировал. Говорили, к примеру, о Чехове. Потом Альфред Рудольфович к этой теме не раз возвращался: уж очень серьезно в эти минуты было лицо его собеседника.

Вскоре он нарисовал Николая Александровича с именем Чехова на устах: улыбка располагающая, выражение лица мягкое, глаза светятся воспоминаниями.

По разному обсуждались в обществе эти сеансы. Насколько балерина Карсавина далека от придворной жизни, но и она полюбопытствовала: «Были ли Вы у Государя и какое было Ваше впечатление?»

Этот вопрос в одном из писем следует понимать так: ну как Ваши чаепития? Не перешли ли Вы уже к обсуждению сфер влияния и распределению министерских портфелей?

Флорентийский гость

Вообще-то позировать - мука мученская, но художник всегда сделает так, чтобы портретируемый остался доволен.

Это дар столь же важный, как талант живописца. Если герой не посматривает на часы, готов еще приложиться к рюмке, то работа, считай, удалась.

Секрет тут простой. Эберлинг не только делает комплименты во время сеанса, но и рисует в том же духе. Поэтому люди на его холстах выглядят посвежевшими, словно они услышали о себе что-то благожелательное.

Самые непреодолимые затруднения Эберлинг преодолевал. А не преодолевал, так игнорировал. Попросту говоря, обходил эти рифы, и оказывался в другом месте.

Зимой наши сограждане прячутся под теплыми одеялами, а он российские холода встречает вдали от Петербурга. На случай особенно сильных заморозков в родном городе купил во Флоренции мастерскую.

Гоголь ехал в Италию для того, чтобы “натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России…”, а Эберлинг ничего такого не имел ввиду.

И в слове “наслаждаться”, в том же письме отброшенном чуть не с гадливостью, не видел ничего дурного.

Да, наслаждаться. Глубже дышать итальянским воздухом, пробуждающем зрение и желание запечатлеть увиденное на холсте.

Зато к весне - опять на Сергиевскую. Столичные жители только приходят в себя, а он уже смеется и разговаривает по летнему громко.

В газетах Альфреда Рудольфовича называли «флорентийским гостем». Возможно, по ассоциации с гостем индийским. В нем и в самом деле было что-то оперное, плохо вяжущееся с петербургской скукой.

Трудно сказать, восклицал ли жандарм перед Александринкой: «Карета господина Эберлинга!», также как он возглашал: «Карета господина Маковского!»

Мог и без кареты обходиться. Правда, громоздкого Константина Маковского карета ничуть не украшала, а Эберлинг выглядел картинно и во время пеших прогулок.

Удивительная занавеска

Всякий момент его жизни имел отношение к красоте.

Стульчак в туалете был особенный. Вряд ли Вы сиживали на таком. Красного дерева, удивительно-удобный, располагающий к мечтательности.

Но предметом его особой гордости была необычная занавеска.

Кто-то другой свою декларацию выбьет на мраморе, а он поместил на прозрачной шелковой ткани.

Зашторишь окно - и во всю его длину открывается латинская надпись: “Искусство для искусства”.

Повсюду стоят цветы в вазах, а на подиуме сидит натурщица Леа.

Не Леа, конечно, а Лена. Правда, обладательнице беломраморной кожи имя Леа подходит больше.

Что такое «искусство для искусства» как не эти цветы, развевающаяся занавеска и ровное свечение в полутьме?

Возможно, кто-то ухмыльнется: “Когда все для искусства, то что же для денег?”

Альфред Рудольфович только пожмет плечами. Если Вы в самом деле заняты искусством, то славы и денег Вам не избежать.

В ожидании заказчиков

Что такое артистизм как не способность прийти к результату кратчайшим путем?

Потому-то настоящий художник в чем-то обязательно фокусник.

Всякий раз ему надлежит обнаружить желтый комочек под фетровой шляпой.

Эберлинг тоже не мыслил искусства без сенсаций. Пусть и не цыпленком, но все же иногда публику удивлял.

Вот отчего его так ценили журналисты. Чувствует этот народ вкус быстрой победы. Едва он отличится, а они уже строчат статьи.

«Из года в год, то на весенней, то у акварелистов, - сообщает журнал «Солнце России», - Эберлинг появляется со своими головками. В них много того небанального изящества, которое характеризует его собственную гамму. Он создал себе имя световыми эффектами, где так искусно пользуется холодным синеватым тоном… Получается призрачное фантастическое впечатление, ничуть не исключающее однако, прекрасного гибкого рисунка… В замкнутых кругах Эберлинг славится своими портретами-миниатюрами, исполненными темперой.…В этом отношении он может конкурировать с Сомовым, да, пожалуй, еще с Бакстом…” 1

И это пишет не какой-нибудь журналюга, набивший руку на восхвалениях, а сам Николай Николаевич Брешко-Брешковский.

Его похвала дорогого стоит. Этот критик умеет только браниться и проклинать.

Если приложит, то так, что потом несколько лет ходишь с отметиной.

Знакомые на улице в первую очередь вспоминают не твое имя и фамилию, а его оценку.

Однажды самого Дягилева назвал «бандитом искусства». Очень уж обидело его требование убрать из Русского музея Семирадского и Маковского.

И ведь прав оказался. Столько лет прошло, а картины любимцев Николая Николаевича на своих местах.

Кстати, статью сопровождает фотографический портрет. На странице они не только существуют вместе, но дополняют друг друга.

В отношении внешности вопрос о соперниках отпадает сразу. Куда Сомову или Баксту. Можно не видеть картин Альфреда Рудольфовича, но сразу признать в нем человека искусства.

Даже Бенуа ему не конкурент. Маленький, кругленький. Не ходит, а бегает. Мелко перебирает ногами, но все же не поспевает.

И Добужинского легко принять за чопорного петербургского чиновника. Из тех, что возьмут ручку и напишут коротко в верхнем углу листа.

Ну там «Принять к рассмотрению», «Считаю возможным» или «Отказать».

А тут сразу видно: артист! Высокий лоб, бородка клинышком, мечтательный взгляд…

При этом поза не расслабленная, а выжидательная. Смотрит в камеру, но всем корпусом развернулся к двери.

Фотограф Карл Булла не старался специально, но запечатлел привычную мизансцену.

Альфред Рудольфович всякий день наготове. Снимет рабочую одежду, оденется в парадный костюм, и ожидает заказчиков.

И сейчас ждет. Скорее всего, это они изображены на портретах за его спиной.

Не всегда заказчики бывают такими пленительными. Одна улыбчивая, в закрытом платье, похожая на итальянку. Другая серьезная-серьезная, с высокой прической и открытыми плечами.

Легкость

А бывает, журналист направляется на какое-то мероприятие и мысленно жалеет о потраченном времени.

Ну вот еще один благотворительный бал. Пусть он чем-то и отличается от предыдущих, но уже не хочется искать разницу.

Кто проявит инициативу, на него посмотрят косо. Потому рука поднимется и сразу опустится. Просто неловко вмешиваться, когда все настроились закругляться.

И все-таки одна художница предложила рисовать «моментальные портреты».

«Подходит к киоску яркого южного типа дама.

– Я хочу «снять» свой портрет.

– Пожалуйста.

– Сколько стоит?

– Сколько Вам не жалко? Это на благотворительность.

– Я согласна дать много, но под одним условием, что бы меня рисовал Эберлинг.

За Эберлингом была командирована целая экспедиция. Долго искали его в большой бальной толпе. Дама, горя крупными бриллиантами, терпеливо ждала. Наконец, ведут недоумевающего Эберлинга

- В чем дело?!

Ему сказали. Он взял картон, уголь и в пять минут… сделал великолепный набросок».

Таким разным был Эберлинг. Обычный человек до тех пор, пока не призвали к священной жертве. И вновь обычный человек после того, как он выплеснул свой дар.

То-то и удивительно, что все происходит без передышки. Дистанция между состояниями столь же короткая, как между фразами «Ему сказали» и «Он взял картон…»

« - Хорошо? - спрашивает дама стоявшего по соседству архитектора Дубинского.

– Очень хорошо, - соглашается Дубинский.

«Таинственная незнакомка» молча кладет на блюдо сторублевый билет и вместе с портретом исчезает….»

Читатель возьмет в руки эту статью и подумает: а все-таки есть в нашей жизни место чуду. То есть, все той же фетровой шляпе и цыпленку под ней.

Деньги

Альфред Рудольфович к деньгам относился не то чтобы безразлично, но без пиетета. Считал их естественным продолжением своих главных достоинств.

Еще в самом начале столетия посмеялся над тщеславием и сребролюбием. Этак беззлобно пожурил коллег: ну что это, господа, у вас за сны?

Симпатичная вышла работа. За столом, положив голову на руки, спит молодой человек. Улыбается и чуть ли не причмокивает от удовольствия.

Это полотно дошло до нас в пересказе. На обратном пути со Всемирной выставки в Сен-Луи, где оно экспонировалось, картина безвозвратно погибла.

Так что приходится верить критикам. От них мы знаем, что юноше снились не только мешки с деньгами, но «…античные идеалы в виде гармоничных классических фигур, и новые течения, представленные букетом декадентского типа женщин».

Непонятно почему он так блаженствовал. Или что-то не разглядел? Особенно выразительным получился букет: «У одной холодные, жестокие глаза, у другой – чувственные алые губы вампира».

Возможно, этот сюжет подсказала Альфреду Рудольфовичу история одного не слишком удачливого конструктора бипланов.

Был один такой. Повсюду носился со своими идеями. Добился встречи у Государя. Тот что-то одобрительное начертал на случайно попавшейся под руку салфетке.

Не помогла салфетка. Подчас одно слово императора горы сворачивало, а тут как-то заклинило.

Другие бы уже давно смирились, но конструктора ничем не возьмешь. Он еще подстраховался, повесив над кроватью транспарант. Написал на нем что-то вроде: «Победит тот, кто верит в победу».

Что ему снилось под этим плакатом? А его белокурой подруге что?

Большое поле, освещенное солнцем. Биплан разгоняется, а за ним бегут десятки людей. Размахивают букетами, подбрасывают в воздух котелки и шляпки.

Он, конечно, в кабине. Смотрит усталыми глазами человека, знающего, что ему предстоит.

Это и есть высокомерный взгляд. Взгляд не глаза в глаза, а с такой дистанции, с которой люди и на самом деле кажутся муравьями.

Просыпались, переполненные впечатлениями. Улыбаются друг другу и спрашивают:

– Мне опять поле снилось.

– И мне.

– Значит, победа, действительно, не за горами.

Эберлинг не страдал ничем подобным. Он не признавал беспочвенных фантазий, радужных перспектив, счастливых обольщений.

И сон у него был крепкий, безо всяких историй и картинок. Просто погрузится в темноту, а потом встанет – и сразу за работу.

Как-то он решил закрепить свое право на сны без обманов. Мало того, что нарисовал этого юношу, но еще и приплюсовал выразительный жест.

И опять же имел успех. Насчет взлетающих в воздух шляпок утверждать не станем, но аплодисменты точно имели место.

Эберлинг сорит деньгами

На второй этаж в мастерской Альфреда Рудольфовича вела лесенка.

Буквально пара ступенек – и вы в небольшой комнате со стеклянным потолком.

В летнее время потолок открывался, подобно окну. Так желающие попадали прямо на крышу.

Однажды при большом стечении народа художник забросил в открытую щель горсть монет.

Впечатление, безусловно, стоило этих денег. К тому же, и потом жест пригодился. Хоть и не имел ввиду никакой корысти, но получилось удачно.

После революции многие из его коллег полезли на стену, а Альфред Рудольфович отправился на крышу.

Обнаружилось там, конечно, не все, но на первое время хватило.

Теперь Эберлинг искал выхода не на голодный желудок. Спокойно так оглядывался: надолго ли новая власть?

Почему не уехал? Ведь зима как раз начиналась. Уже через пару дней под итальянским солнцем, он чувствовал бы себя по другому.

Не понадеялся ли на везение? Особенно обрадовался истории с монетами. Как-то уж очень вовремя он их обнаружил.

К тому же, Альфред Рудольфович любил свою мастерскую. Просто не представлял жизни без такого родного и, главное, ничем не победимого беспорядка.

Все ему тут нравилось. И большое окно, так высоко вознесенное над улицей, что в него видно только небо. И подиум, который уже не существует сам по себе, но только вместе со всеми его героями и героинями.

Ну, а соседи! Бывало, спустишься вечером спросить, нет ли хлеба до завтра, и проговоришь до следующего дня.

Бывший хозяин дома, Петр Петрович Вейнер, - знаменитый издатель и коллекционер.

Еще раз поцокаешь языком около полотен Рубенса или Боровиковского, но больше времени уделишь собранию меню и визитных карточек.

Как Петр Петрович догадался, что именно в этих скромных вещицах сосредоточена ушедшая жизнь?

Что-то гоголевское есть в этом отдельном существовании визитки от владельца или меню от поваров.

Одна незадача с этим Вейнером. В последнее время как ни заглянешь, так он арестован. Эти аресты стали настолько привычными, что Петр Петрович пару раз выторговывал у своих мучителей отсрочку.

А в другой день спускаешься по лестнице – и дверь запечатана сургучом. Как увидел, так съежился. Подумал, что эта печать имеет отношение и к нему.

Не в том смысле, что как-то причастен, а в том, что еще доберутся до его квартиры.

И без того предчувствия были нерадостные. Да и наличность соответствующей. Иногда разница в десять копеек казалась непреодолимой.

К этим ощущениям мы еще вернемся, а пока еще раз окинем взглядом особняк на Сергиевской.

С такими жильцами дом имел право называться Посольством красоты. Стоило бы даже два флага повесить перед входом в знак его особого статуса и полномочий.

Домовладелец Вейнер

Начиналось же все с винокуренного производства. Дом буквально поднялся на дрожжах. Потребовалось немереное количество бутылок для того, чтобы Петр Вейнер-старший смог завершить строительство.

Есть что-то общее между занятиями искусством и производством горячительного. Может, дело в градусе? Как бы то ни было, Дягилевы, Мейерхольды и Вейнеры начинали с винных и пивоваренных заводов.

Особенно хорошо у Вейнера пошло пиво. Оно так и называлось «Вейнеровское». Кто раз попробовал, уже не предпочтет ему тот же напиток марки Корнеева и Горшанова.

И привычку жить с удовольствием тоже привил Вейнер-старший. С его легкой руки повелось каждую неделю устраивать приемы с разговорами и танцами.

Кстати, это он приучил всерьез относиться к меню. Их стали печатать типографским способом, как бы предчувствуя последующий к ним интерес.

Уж, действительно, пища для воображения. Вряд ли мы с Вами когда-нибудь попробуем то, о чем здесь написано.

Консоме селери! Стерляди паровые по-московски! Красные куропатки!

У всякого человека есть главное свойство. Так вот Вейнеры в первую очередь были домовладельцы. За что ни возьмутся, всякий раз выходило что-то вроде особняка.

Журнал «Старые годы», который издавал внук Петра Петровича-старшего Петр Петрович-младший, тоже получился вместительным и удобным.

Чем не дом? Все авторы при своих рубриках, как в отдельных квартирах. Сохраняют суверенность, но, в то же время, представляют некую общность.

И Петербург Вейнер-младший воспринимал как дом. Не в смысле собственности, конечно, но в смысле ответственности.

Не было с тех пор у городских фонарей и решеток такого защитника!

Кто-то пройдет мимо и не заметит, а его журнал поднимет шум. И еще с таким пафосом и дрожанием в голосе, что сразу вспомнишь о том, как Вейнер-старший отчитывал прислугу.

Что такое исчезновение стеклышек из витража в сравнении с последующими утратами, но «Старые годы» безапелляционны: вандализм.

«Труд, знанье, честь, слава»

Для Петра Петровича-младшего не существовало ничего случайного. Раз когда-то он стал лицеистом, то ему казалось, что это навсегда.

И девиз на гербе его рода соответствующий: «Труд, знанье, честь, слава». Как бы предупреждение, что они согласятся со славой лишь после исполнения прочих условий.

В двадцатые годы такие амбиции лучше было скрывать. Речь могла идти только о собраниях на дому, тостах за лицейских преподавателей и паре слезинок в углу глаз.

Еще о заказанных в церкви молитвах за упокой ушедших лицеистов. О праве постоять с непокрытыми головами. Ощутить, что не только ты в эту минуту чувствуешь так.

Вечер памяти ушедших мог сойти за дружескую вечеринку, а панихиду ни с чем не спутаешь. Неизвестно дошли ли молитвы бывших лицеистов до Бога, но в ГПУ они были услышаны.

А как красиво все начиналось! Планировали не на какое-то время, а навсегда. Захоронение Петра Петровича-старшего на Никольском кладбище сделали необычное. Не просто склеп, а часовня с медными капителями.

И строить эту часовню поручили не специальному кладбищенскому архитектору, а тому же Борису Ионовичу Гиршовичу, что проектировал дом на Сергиевской.

Как всегда, имели в виду все семейство. Понимали, что и за границами земного существования следует держаться своим кругом.

Нельзя было и представить, что к старшему Вейнеру никто не присоединится.

У Петра Петровича-младшего и вообще нет могилы, а других родственников разбросало от Твери до Самарканда.

Жилконтора

До революции во главе особняка на Сергиевской стоял просвещенный хозяин, а при Советах власть перешла к домкому.

Вейнеры некоторое время еще проживали на первом этаже, но они подчинялись тем же правилам, что и остальные жильцы.

Располагалась эта организация прямо под лестницей. Отсюда по всем этажам направлялись различные указания и директивы.

Что за любопытные люди эти домкомовцы! Буквально до всего им дело. Поинтересуются, почему не пошел на демонстрацию, а если болел, то где справка от врача.

И вообще претензий хватало. Только лысину и цвет лица не припоминали, как когда-то Акакию Акакиевичу.

Несмотря на то, что от мастерской Эберлинга до домоуправления – всего пара пролетов, он предпочитал переписку.

Сядет за письменный стол, зажжет лампу, долго думает. Старается не просто излагать требования, но что-то важное объяснить.

Иногда поколдует над фразой. И без того выходило витиевато, так еще завернет. Нет, чтобы сказать «квартплата», но назовет ее «непосильным бременем».

«В связи с новой квартирной платой и во избежание наложения на меня непосильного бремени, - писал он, - я прошу Вас приравнять меня к оплате по 10 коп. за рубль, так как я получаю за свою службу в Техникуме 22 рубля, на которые прожить невозможно; это учтено Государством и мне выдается в помощь 16 руб. денежного пособия из дома Ученых, что я свидетельствую прилагаемыми при сем удостоверениями. Никакого другого заработка у меня нет”.

Любой бы посочувствовал художнику, чьи дела находятся в таком расстройстве, но домоуправление настаивало на своем.

Не хотели здесь принимать во внимание, что в его серебряной ложке вместо супа плещется вода!

И на Страшном суде заявление было бы кстати. Ведь в нем рассказывалось о том, как он одолел неблагосклонность судьбы.

Там бы оценили его усердие. Может, даже отдали приказ в небесную канцелярию: выдать ему все, что он недоел и недопил за время земных странствий.

Еще одно заявление

Когда Эберлинг убедился, что его призывы к состраданию не действуют, он поменял стратегию.

«Совершенно обесцененный труд художника, - писал он, - давно уже заставил меня отказаться от всякой рода выполнения заказных работ, это могут подтвердить лица, обращавшиеся ко мне с заказами. Живу я на средства, которые я получаю со службы, и считать меня лицом свободной профессии несправедливо».

Словом, Альфред Рудольфович указывает на явное противоречие, а заодно дает признательные показания.

Что за слепцы в домоуправлении! Дерут с него плату как со свободного художника, а он уже давно художник несвободный.

Правда, для ГОЗНАКа еще не работает, но уже подал заявку на конкурс памяти вождя.

Следовательно, ищет контактов с новой властью и пробует кое-какие варианты. Только почувствует, что одно предложение не проходит, как сразу выдвигает другое.

«Я никоим образом не могу платить за квартиру больше 15 р., с большой натяжкой 20 р. Прошу дать мне совет как выйти из положения»

Опять Эберлинга потянуло советоваться. Вспомнились, как видно, те времена, когда любой его картине предшествовали долгие переговоры.

Бывало, работа занимала меньше времени, чем обсуждение всех тонкостей. Иногда целый день ломают голову, а потом решат, что нужна еще одна встреча в том же составе.

Художник, портретируемый, бутылочка винца…

Порой и это не финал. Выпито немало, а заказчик при своей цене. Жмет руку, называет «талантищем», но при этом говорит: вот и все, что могу предложить.

Торг

Когда Альфред Рудольфович почувствовал, что жизнь начинает меняться, он сделал попытку вписаться в поворот.

Сначала был готов отдать и пятнадцать, и двадцать рублей, а потом предложил кое-что более весомое.

Пусть в постскриптуме, фактически – в придаточном предложении, он высказал замечательную догадку.

А что если расплачиваться не денежными знаками, а непосредственно картинами?

Так прямо и написал: «Может быть, я могу какой-нибудь работой (портреты Ленина или Маркса) дополнить плату за квартиру? А денег достать не могу”.

Вот такое «дежа вю». Сразу вспоминаешь гоголевского Черткова, предлагающего околоточному «изделия своей профессии».

Этот опыт Альфред Рудольфович учел. Уж его-то сюжеты точно отличались благородным содержанием.

Пусть он и нарядил Ленина с Марксом в обычные платья, но выражение на их лицах было таким возвышенным, что хоть сейчас вешай на шею звезду.

Проверка

В давние времена в квартиру Вейнера заглядывали исключительно гости, а теперь зачастили комиссии.

Неравнодушным взглядом рассматривали обстановку. Тыкали пальцами, громко высказывали мнение, требовали открыть шкатулки и сундуки.

Именно тогда проверяющие положили глаз на картину «Вид Босфора» и туалет красного дерева. Недвусмысленно выразили сожаление, что такие добротные вещи спрятаны от посторонних глаз.

Сейчас эти люди вели себя настырно, а когда-то их не пускали дальше прихожей. Вдруг откроется дверь в комнаты и буквально зажмуришься: какая, должно быть, там красивая жизнь!

Теперь можно все рассмотреть. Захочется, постучишь пальцем. Как бы удостоверишься: хороша работа! Еще послужит в случае необходимости власти рабочих и крестьян.

Официальное заключение – документ серьезный, но и тут не удержались от злобного шипа. Так и начали словами: «Шикарная мебель» 2 , вместив в них все свое недовольство.

А дальше продолжали спокойнее. Просто констатировали, что «… живет выше получаемого содержания продажей собственного имущества… на ранее приобретенный посредством эксплуатации капитал. Работает зав. музеем города «Старый Петербург», в бывш. Аничковом дворце».

Члены комиссии сильно потрудились, а все же вызнали, на какие средства существует бывший домовладелец.

Потому проявили такое рвение, что очень сочувствовали другим жильцам. Не могли спокойно смотреть на то, что кто-то купается в роскоши, а другие едва сводят концы с концами.

В какую квартиру ни зайдешь, везде нищета. Различия незначительные. Или «нуждается сильно», или «очень бедный: если достанет кусок хлеба, и то не досыта и не всегда».

Особенно часто прибавляли: «беден мебелью». Как видно, всякий раз чертыхались и поминали Петра Петровича.

Сколько раз уплотняли Вейнеров, а все мало. Уплотнили бы больше, не пришлось бы их соседям жить в тесноте.

Чичиковские фантазии

Не только у Хлестакова, но и у Чичикова были способности к литературе. Зацепится за намек - и вытащит всю историю давно завершенной жизни.

Вот хотя бы он за чтением купчей. Только назовет имя - и крепостная душа преодолевает заточение в буквенном образе.

Произнес: «Пробка Степан» и вообразил этого крестьянина. Топор за поясом, сапоги на плечах. Сколько губерний так исхожено вдоль и поперек…

К сожалению, избрал Павел Иванович коммерческую стезю. А ведь мог стать сочинителем. Очень уж ловко у него получалось сделать из мухи слона.

Вот было бы интересно Чичикову ознакомиться с заключением комиссии. При его способностях он нашел бы много любопытного.

Увидел бы, к примеру, «Куликов Михаил Петрович, сапожник и самоучка» и его представил. Полюбовался отличной выправкой, а потом начал копать глубже.

Подумал: отчего такая бедность? Ведь на все руки мастер. Едва у жильцов что-то прохудится, так сразу к нему. Даже Эберлинг поддерживал с ним отношения на случай непредвиденных протечек.

А вот жена его, Прасковья Николаевна. Фигура куда менее отчетливая, но и не совсем белое пятно.

В Заключении названа «безработной», что следует понимать не как отсутствие занятий, а как тяжкий труд «на случайных поденных работах».

К тому же, «одна комната, бедная мебелью. Еле кормят четырех детей, которые все раздевши».

Слово «раздевши» выдает писавшего. Этот человек тоже обнаруживает себя в одной компании с обитателями квартиры двадцать семь.

Разное бывает сочувствие. К одному подойдешь с вниманием, а к другому с осторожностью. Пусть нет повода для раздражения, но отчего-то объятий не раскроешь.

И оценку дашь неокончательную. Точь-в-точь, по Гоголю: не слишком толст, но и не тонок, не красавец и не дурной наружности.

Так, где-то посредине, пребывал Соколин Василий Яковлевич из квартиры 6.

Сказано о Соколине несколько слов: «Счетовод правления Мурманской железной дороги, бывший священник. Живет прилично, без нужды».

Все, конечно, непросто. Правда, перспектива угадывается. Все-таки начинал как «священник», а стал «счетовод».

В принципе, и об Альфреде Рудольфовиче можно было так написать. И тоже не без доли сомнения. Как это, бывший придворный художник, а живет прилично, без нужды?

Перемена участи

Не подвела Альфреда Рудольфовича интуиция. Со временем жильцы квартир 4, 6 и 8 исчезли в неизвестном направлении, а его никто не тронул.

Ох уж эта мистика чисел! Значит, все же не в цифрах дело, а в том, кто проживает под знаком тринадцати, четырех или восьми.

И вообще Советская власть оказалась не такой букой, как представлялось поначалу.

Все же смогла оценить Эберлинга. На конкурсе памяти Ленина он занял первое место, опередив самих Анненкова и Бродского.

И политизированость домоуправления оказалась умеренной. Рядом с портретами вождей вскоре появилась под лестницей картина «Вид Босфора» и трюмо с зеркалом в круглой раме.

Теперь обстановка выглядела не так тривиально. С одной стороны, Ленин с Марксом, а с другой – Босфор. К тому же, красное дерево уравновешивало красное знамя в красном уголке…

Вскоре симметрия оказалась нарушена. В соответствии со специальным распоряжением эти вещи делегировались на высокий ведомственный этаж.

Обидно, что знаменитый пролив недолго нес свои волны в стенах жилтоварищества, но на новом месте картина оказалась нужней.

И трюмо тоже пригодилось. Как еще следователю успокоить нервы? Пересчитал волны, помножил на бронзовые завитки на зеркале, и опять принимаешься за работу.

Нельзя сказать, что политика тут ни при чем. Прежде чем попасть на Гороховую, зеркало и картина украшали интерьеры бывшего домовладельца.

Представляешь, что Вейнера ведут на допрос. Вернее, не ведут, а тащат силком. Он и в обычной жизни передвигался, опираясь на трость, а тут ноги совсем отказали.

Длинный такой коридор, а одна дверь открыта настежь, словно специально для того, чтобы он все внимательно разглядел.

Они, родненькие. Когда увидел, сразу узнал эти царапины и отколы.

Что остается Петру Петровичу? Улыбнешься и вздохнешь: вот и все, движимое и недвижимое, уже тут.

Деньги как картина

Со временем Альфред Рудольфович стал относиться к деньгам серьезнее. Понял, что дело в точке зрения. Так посмотрел на купюру – это продукты и вещи, а так – произведение искусства.

Когда-то Эберлинг предлагал плату картинами. Возможно, оттолкнувшись от своей идеи, он решил деньги рисовать.

Владимир Ильич на червонце 1937 года – его работа. Многие рассчитывали на этот заказ, но доверили все же ему.

Решение было принято не без скрипа. Немного смущали феска и уж очень артистические манеры. И все-таки откуда-то возникла уверенность, что художник все сделает наилучшим образом.

К тому же, и рисунок убеждал. Не зря было столько вариантов. Сначала не знал, как повернуть голову, а потом понял, что лучше анфас. Затем намучился с лысиной. Все не мог решить: надеть кепку - или оставить как есть.

И еще тщательно поработал над галстуком. Он и в жизни эту деталь выделял. Особенно внимателен был к узлам. Как-то умудрялся по их качеству определять степень самоуважения.

Помнится, Михаил Кузмин говорил о «психологической манере завязывать галстуки».

Подразумевалась та ловкость, с которой некоторые мужчины завершают работу над костюмом.

Всего-то несколько движений - и два оказываются в одном.

Удача

Мало того, что Ленин на купюре носил принадлежащий художнику галстук, но и голову он держал высоко.

Именно так смотрел Альфред Рудольфович, прежде чем сказать: «Мои ученики поступают только в Академию художеств». Отчеканит эти слова, поднимет очи горе, и шествует куда-то мимо.

Для такого самомнения были все основания. Не про Владимира Ильича говорим, но про автора его изображения. Прежде художник трудился на конкретного заказчика, а сейчас он угодил всем.

Как не похвалить себя за то, что твое искусство не только радует глаз, но принимает непосредственное участие в жизни людей.

Это и есть удача. То самое, о чем мечтал наш знакомый конструктор бипланов.

Трудно и вообразить такой фурор. По всей необъятной державе творения Эберлинга сжимали в кулаке, мусолили между пальцами, уверенно и вальяжно доставали из кошелька.

Точность

Как резко повернулась судьба художника Черткова, так и Альфреда Рудольфовича ожидала перемена участи.

В юности появилась у него привычка фиксировать расходы в специальной книжице.

И десять копеек записывал, и пять, и три. Тут дело не в суммах, а в балансе. Чем точнее подсчеты, тем ясней общая картина.

Потому так удивительны новые обстоятельства. Одно дело отнимать и складывать, а другое округлять. Попадется мелочь, а он ее просто отбрасывает как не стоящую внимания.

Государство готово выложить такие деньги не только потому, что ценит его как мастера. Возможно сами картины не так существенны, как готовность к сотрудничеству.

Иногда законченную работу потребуют переписать. Наведешь глянец, полюбуешься издали, как вдруг выясняется, что руке следует лежать иначе. И одна нога должна быть не перекинута через другую, а смирно стоять рядом с правой.

Альфред Рудольфович все так и сделает. И ногу переставит, и направление взгляда изменит. Никогда не будет привередничать и настаивать на своем.

Хорошо потрудился – получи счет. Можно не сомневаться, что ни один рубль не будет забыт. Случается, еще что-то накинут «вследствии повышенных цен».

Как не порадоваться такой пунктуальности. Значит, ты интересен заказчику всегда. Не только в тот момент, когда стоишь у мольберта, но и в минуты ничегонеделания.

Едешь, к примеру, в Москву на сеанс. Лежишь на верхней полке, размышляешь о том, что в договоре указана одна сумма за проезд, а уплачено больше.

Альфред Рудольфович и прежде не только принимал у себя заказчиков, но ради них отправлялся в дорогу. Болгарского короля рисовал по месту его правления. Так и запомнился ему этот портрет: теплом и радушием приема и бескрайними пейзажами за окном вагона.

С тех пор многое изменилось. Начать хотя бы с того, что проснешься в поезде утром и тебе предложат не коньяк, а чай.

Какой-то водянистой стала жизнь. Не та, не та консистенция. И, главное, никому нет дела до его чемоданчика. Словно в нем хранятся не кисти и краски, а бумаги с подписями и печатями.

Знаете такую игру: «Найди десять отличий»? Впрочем, на сей раз Эберлинг старается не выделяться. На нем не клетчатая куртка и феска, а серенький костюмчик с невыразительным галстуком.

Если не знать его в лицо, никогда не подумаешь, что это не скромный совслужащий, а человек свободной профессии.

Мечта и существенность

Ко всем известным пяти чувствам Мандельштам добавлял «ощущение личной значимости».

А после революции какая «личная значимость»! Достаточно того, что сыт и обут.

Унизить человека - значит оттеснить в сторону. А иногда и совсем откажутся от его участия.

Начнет, к примеру, художник писать портрет, а он со своим персонажем не знаком.

Да и чего знакомиться? Еще обнаружишь несходство. Потом умаешься с этим открытием, не будешь знать, как соединить его с требованиями заказчика.

«Когда работа будет вчерне закончена, - сообщают Эберлингу, - Вам будет дана возможность сличить ее с натурой, как было сделано при работе над портретом тов. РЫКОВА».

Если сперва увидел, то это как-то сковывает. Уж лучше рисовать по фотографии, а то на многое пришлось бы закрыть глаза.

Потом, когда картина готова, можно перейти от «мечты» к «существенности».

Представим Эберлинга под звездами Георгиевского зала. Он скромно смешался с ответственными товарищами и во все глаза смотрит на Самого.

Вот его персонаж в свой полный, прямо скажем, невеликий, рост. Глазки узкие, спина сутулая, лицо в рябинах. Есть что-то схожее с изображениями, но отличий больше.

А что рябины? Рябинами можно и пренебречь. И еще так расположить героя в пространстве, чтобы он казался выше.

Эберлинг и раньше кое-что подправлял. Почувствует, что родинка нежелательна, так он родинку поместит в тень. Как бы не сам выполнит обязанности ретушера, а задействует силы природы.

Или рисует Демидову. Из тех самых Демидовых. Сперва растерялся, когда впервые увидел будущую модель.

И все же нашел что-то привлекательное. Замечательной поворот шеи и ярко рыжие волосы.

Нарисовал ее в зеркале со спины. Немного оборотилась на зрителя, а заодно продемонстрировала оба главных своих достоинства.

И еще иногда он использовал грим. Раз природа никак не постаралась, то пусть поработают румяна и тушь.

Так что он и раньше выше всего ставил интересы заказчика. Другое дело, что наравне с обязанностями, у него были и права.

Только он определял место персонажа на холсте. Захочет - посадит его на лошадь, а не захочет - на скамейку или стул.

К примеру, Демидовой хотелось, чтобы она отворачивалась от зеркала как артистка Ермолова у Серова, но Альфред Рудольфович настоял на своем.

Мысли не возникало, что кто-то его остановит: ну какой же стул, когда кресло! отчего же взгляд направо, когда налево!

Теперь скажут губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, а художник только спрашивает:

– Когда прикажете быть относительно новой работы?

Больше всего готовых на все среди молодых. Встретится такой молодой со своим учителем – и уже с трудом понимают друг друга.

Учитель, с тросточкой, чуть не с моноклем, заприметит где-нибудь у Летнего сада своего воспитанника.

Понятно, что имя уже забыл, помнит только лицо и кое-какие рисунки, а потому задает вопрос в обобщенной форме:

- Как работается, молодой человек?

А тот куда-то торопится, папка под мышкой, лицо потное и встревоженное.

Притормозил, увидев дорогого профессора, но в любую минуту готов сорваться с места.

- Зарабатываем.

В том смысле, что волка ноги кормят. Есть заказ – поем песни, а нет – едим хлеб без масла.

Сказал – и спешит дальше. Не понял, дурачина, что вопрос был об одном, а он ответил о другом.

Условия игры

Да что говорить о персонаже! Иногда и без живописца обойдутся.

Конечно, нужен тот, кто владеет кистью, но все же с осторожностью. То есть не в такой степени, чтобы вышло что-то свое.

Сильно захочешь сделать иначе, то себя не распускай. Держи образец перед глазами и старайся от него не отклоняться.

Не пристало Альфреду Рудольфовичу рисовать по квадратам, а приходится. Поначалу расстраивался, а потом как-то втянулся.

Уговорил себя, что это ничего не значит. Сейчас подыграешь заказчику, а потом отыграешься.

И тоном письма показал, что работа проходная. Такую сделал и сразу забыл. Потому-то тут нужно не вдохновение, а точность с обеих сторон.

«… портрет т. Сталина, - пишет Эберлинг, - я обещаю Вам сделать к 5 июля при следующих непременных условиях: прислать мне Ваш портрет Сталина на несколько дней (это значительно облегчит мне работу), доставить мне подрамник и холст, на кот. мне придется производить работу. Портрет Сталина можно вынуть из рамы и с подрамником для нового портрета его легко доставить».

Что-то очень деловит Альфред Рудольфович. Запамятовал что ли за своими заботами ту максиму, что некогда украшала его окно?

Нет, ничего не забыл. Просто чувствует разницу. Одно дело работа на себя, а другое на заказ.

Вообще Эберлинг не терпел ячества. Считал, что лучше знать свое место, нежели занимать чужое.

Существовал такой лауреат Сталинской премии. На вопрос о судьбе своих картин он отвечал:

– Как у Леонардо. По меньшей мере.

Самозванный Леонардо был еще более ненастоящий, чем упомянутые Пушкин или Николай Второй.

Те хотя бы не настаивали на своем присутствии. Промелькнут рядом, взволнуют мыслью об ином веке, и растворятся вместе с городской пылью.

А этот по любому поводу принимает торжественный вид. Другой на вопрос о планах скажет «не знаю» или «есть дело», а он так ответит, что спросивший поперхнется.

– У меня важная политическая встреча.

И еще застынет на минуту, подтверждая значимость этого события, а потом еще долго не переменит позу.

Как бы такой ленивый памятник. Только и умеющий, что простирать вдаль руку и выпячивать живот.

Случается, и взорвется. То есть из состояния умиротворенного перейдет к неожиданной активности.

Казалось бы, о чем ему еще волноваться, а он буквально мечется по мастерской.

- Не будешь рисовать Ленина, - кричит он сыну, - никогда не станешь человеком.

Как вы догадались, лауреат ошибся. Если кто и вспомнит его «Теркина», то через запятую, в одном ряду с другими подобными творениями.

Была, мол, такая картина. Симпатичный парень улыбался от уха до уха, но особых живописных достоинств как-то не наблюдалось.

Так что Альфред Рудольфович еще молодцом. Точно знает, что он не обманывает ни других, ни, главное, самого себя.

Об обидах и сделанной вещи

Чаще всего художники разговаривают на особом языке. Кто-то посторонний услышит и пожмет плечами.

Это они о чем? Если об этой картине, то отчего не отметят, что им нравится тот или иной персонаж?

Нет, говорят о своем. Ткнут пальцем в какой-то фрагмент и скажут: «Как горит-то, - видите? Хорошо!».

И Альфред Рудольфович тоже порой что-то особо отметит. Иногда вызовет жену с кухни, чтобы похвастаться удавшимся бликом.

И на самом деле получилось. Иногда по три дня ждешь такой удачи. Ходишь вокруг да около, а все не можешь поставить последней точки.

Если и был чем-то доволен, то этой точкой. Пусть и ничтожная подробность, но больно хорошо вышла. И Серов не отказался бы от такой детали.

Какого же потом рисовать заново. Пытаешься что-то сделать в том же духе, а уже не выходит.

Так бывает обидно, что и не передать. Тот блик претендовал стать чуть ли не центром картины, а этот не претендует ни на что.

Попереживаешь и успокоишься. Тогда рефлекс удался, а теперь вышла светотень.

Чудесная такая светотень, полнящаяся изнутри тусклым свечением, которого хватает ровно наполовину.

Альфред Рудольфович придумал для себя оправдание. Всякую переделку рассматривал как повод для новых решений.

Не блик, так светотень. Не светотень, то какой-нибудь неожиданный ракурс.

Не со всяким персонажем можно так обращаться. Существуют герои, которые и в случае необходимости ни за что не переменят позу.

Правда, и художник должен стоять на своем. Или пишешь поверху другую работу, или оставляешь как есть.

Вот Павел Филонов действительно упрямец. И сам человек крайний, и в живописи не терпел компромисса.

То, что для мастеров прошлого называлось картиной, для него было «сделанная вещь». То есть нечто такое, что невозможно переделать.

… и Ленин

Альфред Рудольфович знал человека на купюре. Когда вождь выступал с балкона особняка Кшесинской, художник находился среди публики.

Только нелюбопытные люди движутся по заданной орбите, но Эберлинг всегда попадет куда не надо. Он и сейчас шел прогуляться, а вдруг примкнул к толпе на Троицкой площади.

Вообще-то Ленин его интересовал постольку поскольку. Все же тогда ему позировала Кшесинская. Потому и простоял битый час, что сильно удивился перемене декорации.

Немного приревновал к хозяйке особняка. Чересчур свободно вел себя выступавший. Как бы показывал, что в отдельно взятом доме он уже получил власть.

Альфред Рудольфович тоже выходил на балкон. Правда, курил и наблюдал за жизнью улицы, а не призывал к свержению правительства.

После революции во всех анкетах непременно упоминал о митинге. А еще на словах добавит, что, когда берется рисовать Ленина, всегда начинает с этих воспоминаний.

Нельзя сказать, что особенно лукавил. Ему в самом деле хотелось почувствовать себя моложе. Пусть и в толпе на площади, но все же сорокапятилетним.

Хорошо быть известным художником в расцвете сил. Когда случится непредвиденное то не растеряешься, а отмахнешься. Как бы отбросишь от себя несчастье быстрым хлопком.

Взглянешь на фигурку, которая чуть не свешивается с балкона, а в голову придет что-то легкомысленное.

Казалось бы, надо думать о неизбежных испытаниях, а он вообразил как оратор миновал будуар нашей первой красавицы. Прошел мимо ее необъятной постели, трюмо с зеркалом, зацепился за пуфик – и предстал перед толпой.

Кстати, не забыли изобретателя бипланов? В конце концов ему повезло. Случилось в его жизни и большое поле, и подброшенные в воздух шляпки и котелки.

Через пару минут биплан упал на землю. Так вот это и была удача. Сколько людей разбилось в подобных авариях, а он отделался царапинами.

«Передерг»

И сейчас стараешься смотреть проще, но не всегда получается. Уж очень несправедливые бывают ситуации.

Едва привыкнешь к большим гонорарам, как государство уже одергивает руку. И совсем не потому, что провинился, а просто так.

Неприятная эта мысль: неужели я опять свободный художник? В какой уже раз - фрукты на подносе, туман над рекой! Поневоле начнешь искать контактов, прямо или косвенно предлагать услуги.

Без дела Альфред Рудольфович не сидит, работает впрок. Рассчитывает на то, что когда о нем вспомнят, он все это предъявит.

Еще пишет в разные инстанции. Обычно, начнет благодарностями, а потом резко сворачивает на жалобы.

«Свидетельствуя Вам мою почтительнейшую признательность, обращаюсь к Вам с просьбой: … нет ли какой-нибудь работы для меня. Я совершенно без дела сижу».

Первая строка - чересчур длинная, а вторая – слишком короткая. Кажется, мы наблюдаем за переменой позы. Сначала сильно пригнулся, а затем неловко распрямился.

Это такое судорожное движение, вроде тех, что у персонажей Гоголя подмечал Андрей Белый.

Станешь от такой жизни дерганным! Насколько он человек спокойный, а срывался не раз. Так недавно начал что-то втолковывать, а потом огрызнулся: «… денег достать не могу».

Учитель и ученики

Писание портрета – не только диалог с натурой, но, в первую очередь, переговоры с заказчиком.

А какие решительные жесты во время переговоров? Чего-то добиться можно лишь мягкостью и уступчивостью.

Зато на занятиях Альфред Рудольфович едва не бросается карандашами. Бывает, впрочем, просто прищелкнет, и ученик станет как шелковый.

Или услышит из-за дверей громкий смех, и быстро войдет. Предстанет перед студийцами, а они испуганно замолчат.

Правда, особой робости Эберлинг тоже не поощряет и от работы ждет самостоятельности. Пусть голос тихий, едва прорезывающийся, но все же лучше, чем никакой.

Порой следует долго талдычить, а иногда и вообще говорить не надо. Взглянешь на мольберт, вынешь из шкафчика баночку темперы, и пару раз проведешь кистью.

Продемонстрируешь, что дьявол в деталях. Каких-то пару штрихов – и все сразу встало на свои места.

Студиец ахнет, посмотрит восторженно, а Эберлинг уже направляется к другой работе. Еще краем глаза видит, где необходимо его участие.

Поэтому его воспитанники так ждут занятий. Точно знают, что сегодня вновь случится что-то неожиданное.

Еще им очень нравится его щепетильность и аккуратность. Казалось бы, совсем разные это качества, а все же есть тут что-то родственное.

Мало того, что Эберлинг с детьми «на Вы», но всегда являет собой образец чистоплотности. Целыми днями с красками, но на его куртке никогда не появится самого маленького пятна.

Без учеников Альфреду Рудольфовичу было бы еще труднее. И не только из-за тех скромных средств, которые дает студия, но потому, что рядом с ними он чувствует себя комфортно.

Иногда, знаете ли, мастеру надо взять реванш, ощутить себя в центре внимания. Мол, он не исполнитель чужих требований, но фигура вполне самостоятельная.

Художник, другим словом. В том значении этого понятия, которое оно имело в давнопрошедшие времена.

Кстати, о гонорарах. Случались, конечно, гонорары, но отнюдь не всегда. Увидит, что человек талантливый, а платить нечем, так непременно его от этих тягот освободит.

Еще и сам подкинет. Уйдет ученик из мастерской, и обнаружит в кармане купюру. Мысленно поблагодарит Эберлинга, а дальше шествует как совершенно свободный человек.

Ему интересно с этими тринадцатилетними. Если бы не они, у него было бы куда меньше причин удивляться.

Вот такой, к примеру, повод. Почему-то все студийцы готовы стать модными художниками, а студийкам непременно надо выйти замуж за человека с именем.

Не хотят молодые видеть, что это небезопасно. Вне зависимости от того обвенчался ты со славой или с ее конкретным представителем.

Революция в этом смысле ничего не изменила. Желают лавров – и все. И мужей представляют по аналогии с учителем. Лысина супругу, конечно, ни к чему, а так сходство полное.

Письма и адресат

Прежде Эберлинг проводит до дверей княгиню Голицыну-младшую или дочь русского посланника в Швеции Бютцова, а вернувшись, обнаруживает конверт.

Как говориться, вам письмо. На ощупь чувствуешь размер послания. На эту сумму особенно не разживешься, но в хозяйстве будет не лишним.

Теперь в конверты стало нечего вкладывать. Только объяснения в любви. Потому-то все так расписались. Однажды он получил обращение от целого курса.

Что, казалось бы, могут сказать все сразу, но в данном случае испытываешь доверие. Ясно представляешь недавних студентов Художественно-промышленного техникума за сочинением письма.

Как они мечтали быть понятыми. Чуть не кричали друг на друга, когда хотели что-то уточнить.

Сразу видно - симпатичные ребята. И, безусловно, талантливые. Это - Татьяна Бруни, а это – Алиса Порет. Кто-то так размахнулся, что букв не разобрать, а они четко вывели свои фамилии.

«… Мы не забыли, как по лестнице Вы носили с нами дрова и продукты для столовой, и разделяли с нами все лишения и трудные минуты, все время подбадривая нас и стараясь, чтобы тяжелые жизненные условия не оторвали нас от искусства».

Все правильно. И про вязанки дров, и про бадьи с продуктами. И про то, что их учитель всегда улыбался. Другие выполняли свои обязанности со сжатыми зубами, а он со смешками и прибаутками.

Сейчас письмо читается по-другому. Ко всему тому, что понимали его авторы, приплюсовывается то, что знаем мы.

Был Альфред Рудольфович как маятник. То есть всегда стремился к равновесию. Хоть и отказался от многих тем и героев, но приумножил достоинства галантного кавалера.

Таков наш маэстринька. Ему одному разрешено то, что запрещено другим. Все давно перешли на рукопожатия, а он по прежнему целует дамам ручки.

В новые времена только смутишь подобным обращением, но он неумолим. Самые юные ученицы знают: раз уж они решили стать кем-то, им надо терпеть.

Что-то подсказывало Эберлингу: быть дамским угодником совсем не страшно. И вполне совместимо с угодничеством в других областях.

Родная речь

Нашего человека узнаешь из тысячи. И не потому, что он шумно помешивает чай ложечкой, а из-за присущего ему спокойствия. Это иностранец начнет таращиться, а россиянин примет к сведению и будет жить дальше.

Почему так - можно, а так – нельзя? Лучше не мучиться этими вопросами, а просто обогнуть закрытые зоны и устремиться в открытые воды.

Порой, действительно, сломаешь голову.

Как Вам такая «квадратура круга»? Все знают, что советская почта - самая надежная на свете, но почему-то портрет Ленина ей лучше не доверять.

«… портрет ГОЗНАКом Вам не посылается, - пишут Альфреду Рудольфовичу, - … я думаю, будет осторожней, если Вы сами захватите его».

Так что придется везти по железной дороге, но тоже с предостожностями и под прикрытием специального удостоверения.

«Предъявитель

сего художник тов. ЭБЕРЛИНГ А.Р., - говорится в документе, -

сопровождает при себе в вагоне исключительно ценное художественное

изображение в гор. Москву, чем и вызвано недопустимость другого рода

доставки данного исполнения по заказу Управления ГОЗНАКа».

Как тут

разберешься без перевода? Вроде знаешь каждое слово, но это не

приближает к скрытому смыслу.

Что такое

«исключительно ценное художественное изображение»?

Скорее, речь о персонаже. Потому и сказано о «заказе»,

чтобы больше не оставалось сомнений.

Или такой

пример. Когда Эберлинг рисует председателя правительства, то кто кому

дает сеансы? В другом случае художник не уступил бы первенства, а тут

сказал о поездке «на сеанс к т. Рыкову».

Или еще.

Что нужно для того, чтобы осуществить замысел? Пусть и такой

специфический как «Символический сборный портрет Великих людей

СССР во главе с тов. Сталиным»?

Вы

подумали о вдохновении, ан нет. Оно, конечно, потребуется, но лишь

после того как примет решение Комитет по делам искусств.

Эберлинг и

наброски-то делать опасается. Так прямо и говорит: не считаю вправе.

«Если бы Комитет… непосредственно дал мне возможность

приступить к работе», тогда дело другое.

Везде свои

тонкости. Написал было о том, что собирается дать «ряд

указаний» граверу Ксидиасу, а потом зачеркнул. Возможно, понял,

что в письме руководителю ГОЗНАКа такая решительность неуместна.

Вообще

новоязу особенно доверял. Больше всего почитал слово «товарищ».

Едва в тексте возникнет какое-то имя, он сразу этого «товарища»

приставит.

В одном

письме Альфред Рудольфович переборщил. Обращался к «т.

Енукидзе», а подписался «т. Эберлинг».

Как ему

сказать о том, что в 1898 году ездил в Константинополь? И еще так

представить своих спутников, чтобы они сразу вызывали доверие?

Ну,

конечно, произвести в «товарищи». Пусть «т.т.

Плотников и Глущенко» звучит странно, но зато не подкопаешься.

Эберлинг

не впервые хотел найти опору в этой букве. Он и Ксидиаса сначала

назвал «художником», а потом переправил.

Для

кого-то приставка «т.» необязательна, а Ксидиасу совсем

не лишняя. Ведь не только грек, но бывший греческий подданный. Одно

имя-отчество чего стоит! «Альфред Рудольфович» звучит

невинно в сравнении с «Периклом Спиридоновичем».

Учуял-таки

Эберлинг важную тенденцию. Даже Сталин эту букву выделял. Когда стали

готовить его собрание сочинений, самолично вычищал эти «т.»

перед фамилиями врагов народа.

Потому-то

Альфред Рудольфович держал ухо востро. Кожей чувствовал, что малейшая

оговорка вызовет подозрение: этот язык для него не родной.

Эберлингу

была присуща склонность к широковещательности. Взять хотя бы надпись

на занавеске в его мастерской.

Вряд ли

этот слоган подойдет для новых времен. И потому, что политически

ошибочный, и потому, что уж очень короткий.

Тот, кому больше других

нужны разъяснения и оправдания, наверняка усомнится.

Не отписка

ли? Не попытка ли уйти от прямого ответа?

А

объясниться художнику следовало непременно. И, конечно, в форме куда

более развернутой, чем простое утверждение.

Эберлинг не стал ждать,

когда его попросят, а сам усадил себя за письменный стол.

Почувствовал,

что настала пора усилия на поприще живописи подкрепить словесной

аргументацией.

Не

расстроился, что статью не напечатали. Был уже тем доволен, что это

есть. Когда возникнет такая необходимость, он этот текст предъявит.

И писал,

как видно, не для печати, а для такого случая. Вот, мол, дневник моих

чувств. В нем со всей откровенностью высказал свои мысли об искусстве

новой эпохи.

Хлестаков

врет, как на крыльях летит, а Эберлинг каждый абзац вымучивает. У

него на холсте всякий штрих на месте, но на бумаге чаще выходит

невпопад.

Мысль

простая и короткая, а любая фраза себя больше. И сам видит, что нужна

точка, но никак не удается завершить мысль.

«…

отмечая в ребенке дарованье к изобразительному искусству, - пишет

Эберлинг, - требуется взвешивать его интеллект, имеются ли те

исключительные данные, способные к должному поднятию культурного

уровня, лежащего в основе всякого художественного творчества…».

Прежде он

ограничивался слоганом, а сейчас топтался на месте, переливал из

пустого в порожнее. Вряд ли найдется занавеска, где можно разместить

этот текст.

Статья называлась: «Каким

должен быть советский художник?» По сути, речь шла о том, кем

следует быть ему самому. Кем он уже почти стал, последовательно

отрекаясь от своего прошлого.

В эти годы

Эберлинг задумал картину «Переделка и воспитание трудящихся

людей (на строительстве канала «Москва-Волга»)» и

обратился с просьбой о том, что для «уточнения характеристики

действующих лиц… желательна поездка на места».

Невозможно представить

Альфреда Рудольфовича с киркой и лопатой, но и ему не удалось

избежать «воспитания». Теперь он вспоминал прошлое лишь

для того, чтобы от него отречься.

Даже про

«искусство для искусства» вставил в статью. О занавеске

промолчал, а лозунг упомянул. В том смысле, что его уже ничто с этим

утверждением не связывает.

Он не то

чтобы списывал, но пользовался готовыми блоками. Сперва водрузил

кубик «Подымать культуру и вкусы», а потом кубик

«…достойных нашей эпохи». Так – одно к

одному – эту постройку завершил.

«Лозунг

«Искусство для искусства», бывший стимулом большинства

художников капиталистического строя, - писал он, - должен быть

заменен функциями прямого порядка… Искусству дореволюционному,

отвечавшему главным образом на запросы потребителя, коллекционера, а,

в лучшем случае, вкусам меценатов, больше нет места».

Прямо от отечественных

толстосумов перешел к западным художникам. Сразу и не скажешь,

почему. То ли просто расширял радиус критики, то ли увидел тут

какую-то связь.

Уж не

припомнил ли Щукина и Морозова, которые прикармливали Матисса и

Пикассо?

За Матисса и Пикассо он и

взялся в первую очередь. Невзирая на иностранное происхождение и

всемирную славу, требовал «…навсегда покончить с

влиянием этих художников …»

Когда

желают унизить, фамилию пишут с маленькой буквы или во множественном

числе. А что если сперва пытка маленькой буквой, а потом умножением?

Выходит нет никого по отдельности, а есть «дерены, матиссы и

пикассо».

Еще ему

хотелось посильнее вдарить по этим «Закатам на реке» и

«Рассветам в лесу». Некоторые исключения он допускал

только для натюрмортов.

«Бояться

писать цветы, - утверждал Эберлинг, - как это делают многие

художники, чтобы не оказаться формалистом, нет надобности».

Понятно,

почему цветы. Городской человек всегда предпочтет часть целому.

Месяцами он обходится без пейзажей, но не проживет и дня без букетов

в вазе.

Целый год

по его мастерской бродят запахи. Сильнее всего духи и краски, но к

ним непременно подмешивается цветочный дух.

Больше

всего Альфред Рудольфович любил розы. Красота некоторых цветов в

бутоне, а у этих особая стать. Стебель даже не прям, а упрям. Тянется

вверх чуть ли не на полметра, выставляя по пути шипы.

И все же

полной уверенности у него не было. Следовало бы решительно написать

«нет», а он предпочел обтекаемое «нет надобности».

К тому же,

вкрался глагол «бояться». Еще утвердился в

непосредственной близости от существительного «цветы».

Контекст

не предполагал этого слова, но оно почему-то выплыло.

Когда

Эберлинг приступал к новой картине, то почти всегда поначалу терялся.

А как загрунтует холст, успокаивается, вдруг почувствует, что работа

может получиться.

Так и сам

Бог творил. Только попробует и замрет в удивлении. Было совсем

ничего, а теперь нечто. Правда, неясно, что именно, но все же не

пустота.

И Альфред

Рудольфович останавливался перед своим холстом. Все размышлял над

тем, куда на сей раз заведет его кисть.

А как решится, трудится без

устали. Отвлекается лишь на разные привходящие обстоятельства. Все

представляет, что скажут заказчики после завершения работы.

Поэтому

еще до того, как начнет колдовать, семь раз отмерит. Определит, что

лучше сделать по фотографии, а что добавить от себя.

Почему Эберлинг написал

столько портретов? Отчего не нашел для себя нишу вроде занятий

иллюстрацией? Вот Самохвалов тоже брался за эти портреты, а весь

талант отдавал книжной графике.

Любят у

нас риторические вопросы. Словно не понимают, на каком свете живут.

Хочется

ответить читателю в том духе, в котором когда-то Шостакович отвечал

жене.

Однажды

Ирина Антоновна спросила, почему он вступил в партию. В то время с

ним была другая женщина, а потому она имела право не знать.

Дмитрий

Дмитриевич обернул свое лицо сильно немолодого ангела, пронзил ее

лучистым взглядом, и сказал:

- Если ты

действительно ко мне хорошо относишься, то никогда больше не станешь

об этом спрашивать.

Раз

композитор участвовал, то что оставалось художнику? Все-таки Эберлинг

не какой-то фантазер вроде Врубеля или Сомова, а полноценный член

общества. Когда жизнь приобретает другое направление, то он тоже

поворачивается вместе с ней.

Альфред Рудольфович себе

так сказал. Найди преимущества в этих переменах. Знай, что лучше не

будет. Это от зимы можно убежать в Италию, а нынешние обстоятельства

пострашнее зимы.

Правда, и примирившись, ему

не всегда удавалось выдержать тон. До поры до времени при каждом

удобном случае поминал «товарища», а под конец все же

сбивался.

Ну

что это за беседы управляющего со старым графом! «Всегда

готовый к услугам Вашим» или «Весь

остаток моей жизни я буду обязан Вам».

А иногда

просто запутается в порядке слов или, не завершив фразу, начнет

новую.

Как

видно, все же не преодолел неловкости. Чем сильнее старался, тем

больше чувствовал дискомфорт.

Некоторые

люди если и выберут неподходящее выражение лица, то сразу исправят

ошибку.

Вдруг

вспомнят: а тут не положено шутить! Или наоборот: здесь нельзя

оставаться очень грустным!

Глядишь, и маска другая.

Только что была серьезная, с опущенными уголками губ, а уже веселая,

с вечно открытым от смеха ртом.

Эберлинг

часто попадал в зависимость от ситуации, но иногда и сам сделает

что-то вопреки общим ожиданиям.

На

банкете, устроенном по случаю юбилея Рисовальной школы Общества

поощрения художеств, исповедовался.

Все ждали

общих слов в преддверии дружного «Эй, ухнем!», а он решил

рассказать свою жизнь.

Начал

откуда-то издалека, а затем стал медленно приближаться.

Вышло

длинно и с отступлениями. Не зря же он сочинял что-то вроде

конспекта.

И вообще

не то, чтобы репетировал, но заранее картину вообразил.

Трезво

оценил обстоятельства времени и места. Не исключил звяканья столовых

приборов и громких голосов.

Немного

смутился, когда представил. А потом решил, что так лучше. Когда

стараешься перекричать шум, то получается менее выспренно.

За столом

можно не опасаться быть откровенным. Прикоснулся к чему-то совсем

нестерпимому, а потом нейтрализуешь рану горечью иного рода.

Не

исключено, что достал во время тоста конспект. Как бы уравновесил

рюмку в одной руке историей своей жизни в другой.

Эберлинг

обращался то к своему конспекту, то к рюмке, то к собравшимся.

«Я

не смотрел на мою службу в Школе, - говорил он, - как на средство

каких бы то ни было выгод для себя... Если я… беспрерывно

работал и если я в тяжелые годы… остался на своем посту с

учащимися и, не взирая ни на какие жизненные условия, ежедневно ходил

… сюда, чтобы сберечь школьную работу, если я боролся с

невероятными невзгодами, будучи с моей единственной мастерской (около

50 чел. в продолжении 6 мес.) выброшен на произвол судьбы, - без

света, топлива и всякой поддержки административной (об этом

свидетельствует во первых Вер. Конст. и два десятка учеников нынешн.

Академ., с которыми я в конце концов победил)… Никакие почести

не могут мне дать того удовлетворения, которое я получаю от сознания,

что Школа возродилась – при виде этой жизни, которая опять бьет

ключом в этих стенах - и что мы опять в таком большом составе

работаем для блага жаждущих учиться».

Конспект и

есть конспект. Правда, общий смысл просматривается. Надо только уметь

видеть ключевые слова.

«…

не последовал за Бобровским…», «…

без…всякой поддержки…» и, наконец, «я…

победил».

Такова его

биография в последние годы. Не уехал, когда все паковали чемоданы.

Вел уроки в нетопленой мастерской. Старался не из-за денег, а потому,

что не представлял для себя другой жизни.

«И я

бы предложил, - это уже конец тоста, - … выпить за здоровье

Веры Константиновны, которая в одинаковой мере пережила в школе

упомянутые невзгоды».

Мера

действительно у всех одинаковая. Самые привередливые и те

участвовали. Возможно, им пришлось хлебнуть больше других.

По сути,

он выпивал за себя. Пригубил, ощутил легкое жжение и подумал: а на

самом деле молодец! Мог и пропасть бесследно, но все таки выдюжил.

Так они

праздновали. Уже считать перестали, сколько раз возносились,

чувствовали себя призванными, а затем погружались в суету.

И никто не

исповедовался. Какие исповеди при таком графике! Скажут что-то

односложное, а потом опять берутся за рюмки.

Все

хорошо, что под водочку. Да и народ под конец стал менее

требовательный, чем в начале.

Альфред

Рудольфович тоже поднимался. На этот раз без конспектов, а просто за

компанию.

Но один

тост получился не в бровь, а в глаз.

С обычной

своей улыбочкой Эберлинг попросил выпить за то, чтобы жизнь

повернулась к лучшему. Чтобы всем также зарабатывалось, как

рисовалось и пилось.

Умеют

большевики устроиться. Не только найдут для себя место, но еще тянут

родственников.

Есть, к

примеру, какая-то теплая сфера, а они уже все там. Один трудится

начальником, а другие невдалеке.

А еще

случается один человек занимает несколько должностей. И это при том,

что сутки не безграничны. Просто неясно как он справляется со всеми

своими обязанностями.

Вот, к

примеру, Авель Софронович Енукидзе. Он и секретарь Президиума ЦИК, и

руководитель комиссий по делам Большого театра и МХАТ.

Каждый

вечер Енукидзе в театральной ложе. Так ему полагается по должности.

Даже когда зовут на рыбалку, все равно идешь на спектакль.

И брату

Авеля Софроновича Трифону Теймуразовичу тоже нашлось местечко.

Пусть и не

председателя, а только первого управляющего. Зато ответственности не

меньше.

Их и

сейчас воспринимают в связи с друг другом, и прежде они не

существовали сами по себе.

Друзья по

подполью звали их не Авель и Трифон, а «Черный» и

«Рыжий».

Хоть и не

полное сходство с «Рыжим» и «Белым», но

все-таки тоже пара.

Буквально

с первых дней существования ГОЗНАКа Трифон Енукидзе ведает

изготовлением государственных бумаг.

Все на нем

держится. И облигации хлебных займов, и казначейские билеты, и

собственно бумажные деньги.

Казалось

бы, какие тут варианты. Если вождь в профиль, то герб непременно

анфас.

Нет, не

так! Хотя в целом рисунок и повторяется, но детали другие.

Возьмем в